児童発達支援についてご存じない方必見!児童発達支援についての基礎知識をお伝えします!

そもそも児童発達支援とは何でしょうか?

児童発達支援とは、障がいをお持ちのお子様、もしくは、発達が気になる未就学のお子さまに対して、自分らしく成長していけるように、専門のスタッフ(保育士や作業療法士など)が、

一緒に遊んだり、学びのサポートし、日常生活スキルの習得や集団生活への適応などの支援をおこなう通所型の福祉サービスです。「保育園」や「幼稚園」少し違い、「ひとりひとりの子どもに合った支援」をする場所です。

児童発達支援の利用対象は?

児童発達支援サービスの利用対象は、療育の必要があると認められた、未就学(主に0~6歳の小学校入学前)のお子さまです。就学されているお子さまは「放課後等デイサービス」を利用することができます。

障がい者手帳の取得や医学的な診断の必要はなく、医師等から療育の必要性があると判断をされれば、自治体の判断によって利用することができます。

児童発達支援の利用方法は?

児童発達支援を利用する場合には、自治体が発行する「受給者証(通所受給者証)」が必要です。

「受給者証」はサービス利用許可の証明書で、お住いの市区町村で発行することができます。

「通所受給者証」は一度取得した後は、1年に1回更新することで継続させることができます。

利用までの流れは大きく5つのステップがあります。

- 1.行政の窓口(市区町村(役所)の福祉課や子育て支援課など)に利用相談をする

- 2.利用できる施設を選ぶ

- 3.施設の見学・体験をする → https://suita.kodomo-collabo.jp/contact/

- 4.受給者証の申請をする

- 5.施設と契約を結ぶ

児童発達支援の利用料金はいくらでしょうか?

多くの場合、利用料の9割は自治体が負担をし、1割が自己負担となります。サービスの利用料金は、お子さまの年齢や世帯所得に応じて決まります。

0歳から年少未満のお子さまは、1回のご利用あたり1,000円前後の自己負担があります。

また世帯の所得に応じて、月額0円・4,600円・37,200円の負担上限があり、1ヵ月に利用したサービス量にかかわらずそれ以上の費用は発生しません。

「満3歳になって初めての4月1日から3年間」(年少~就学以前のお子さま)は、自己負担はありません。

児童発達支援の利用はどれくらいできる?

利用頻度は、お子さまの状況やご家庭の都合などによって調整することができます。

受給者証の申請時に、お子さまに必要なサービス量に応じて月1日〜23日(原則)までの上限日数が決められます。

保育園や幼稚園と併用をされている場合には、曜日ごとに分けたり、休園日だけ利用をされたりするケースもあります。ちなみに保育園・幼稚園との併用ができるかどうかは自治体によって判断が異なります。併用をしたい場合には、お住まいの市区町村の障がい福祉窓口に相談するようにしましょう。

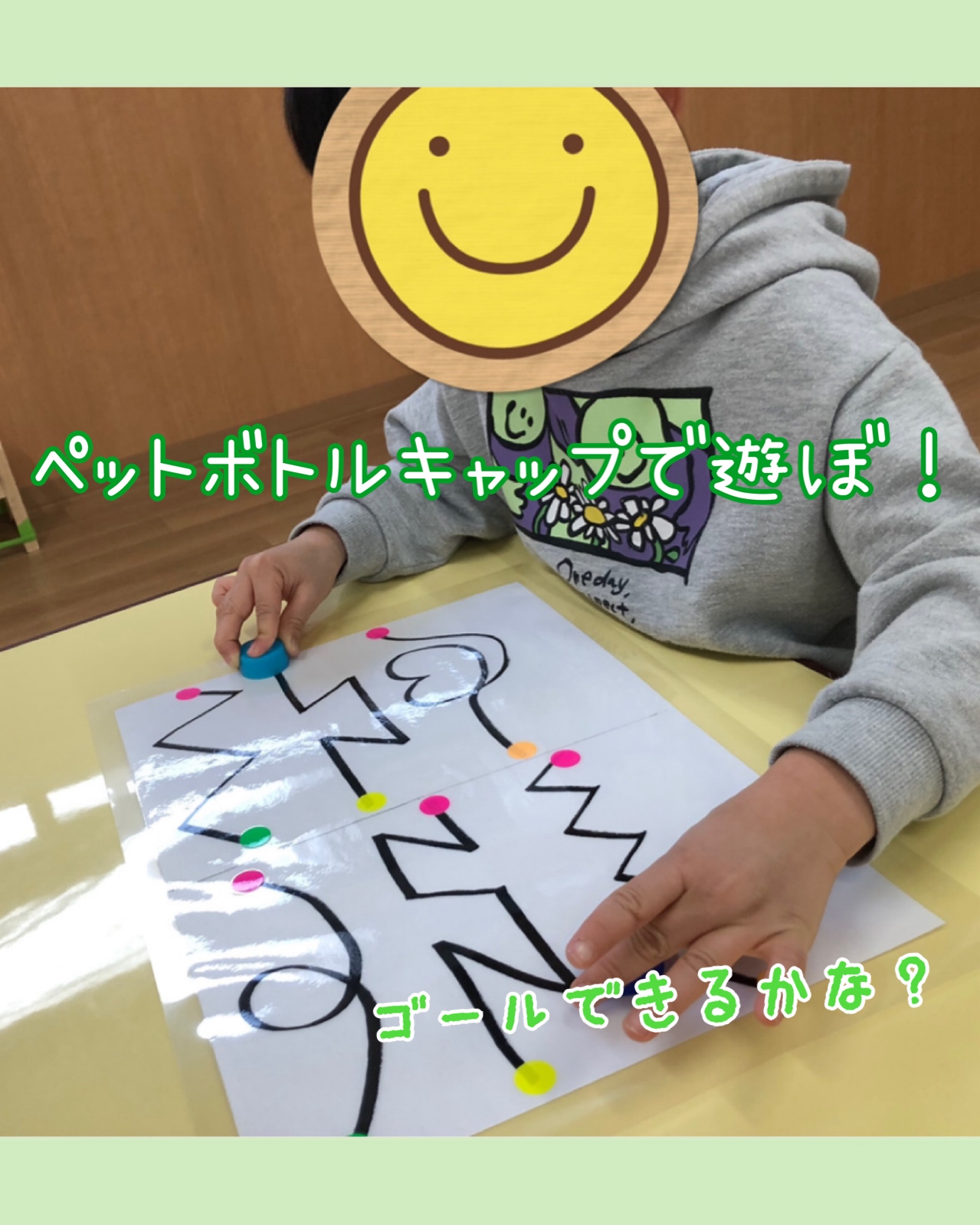

児童発達支援の役割は、「できない・苦手」へのアプローチをすることだけでなく、

「できた・得意」を増やし、自信を身につけていくことであると考えています。

吹田市の児童発達支援「コドモCo+Labo吹田校(こどもこらぼ吹田校)では、お子さまの将来の自立に向けて、「考える力と生きる力を育む」ためのサポートをおこなっています。